Celebrating the 50th Anniversary of Hip-Hop

Ausgewählt von belmonte.

Celebrating the 50th Anniversary of Hip-Hop

Ausgewählt von belmonte.

valentino

Entlang des Flusses Ljusnan und vorbei an den Dellen-Zwillingsseen geht es einen langen Anstieg hinauf bis auf fünfhundert Meter über dem Meeresspiegel, wo die Sonne untergeht.

In der Nähe von Viksjö in der Gemeinde Härnösand in der Provinz Västernorrland, nur einen Kilometer entfernt von der Hauptstraße, besuche ich direkt beim Wasserfall Västanåfallet die sehenswerte Dauerausstellung im kleinen Natur- und Kulturzentrum. Dort betrete ich mehrere Räume mit sehr schön gestalteten Figuren, die den teils harten Alltag der ersten Siedler in der Region widerspiegeln, zum Beispiel den Alltag der Schmiede, Köhler oder der Frauen beim Kochen.

Am folgenden Tag heitert sich das Wetter auf. Von nun an übernachte ich auf Campingplätzen, die meist an einem der zahlreichen Flüsse liegen, die von den Skanden aus in Richtung Südosten fließen und in den Bottnischen Meerbusen münden. Der Weg folgt ein kurzes schönes Stück dem Fluss Ångermanälven durch eine bewaldete Schlucht. Kurz nachdem ich die Provinz Västerbotten erreicht habe, kaufe ich in einem kleinen Laden holländischen Käse.

Weiter nördlich durchziehen Moore, Seen und wild rauschende breite Flüsse das weite Waldland. Während es morgens noch kühl und neblig ist, heitert es im Laufe der Tage auf und abends scheint die Sonne. Rentiere streunen in den Morgenstunden vereinzelt oder in Rudeln durch den lichten Wald am Straßenrand oder überqueren die Straße.

Die einzige Einkaufsmöglichkeit auf einer Strecke von circa hundert Kilometern zwischen Arvidsjaur und Kåbdalis ist ein kleiner digitaler Laden in Moskosel. Nachdem ich den Fluss Piteälven überquert habe, bin ich tags darauf nach 1356 Kilometern am Ziel.

(c) valentino 2023

valentino

In 16 Tagen circa 1300 Kilometer mit dem Fahrrad von der schwedischen Provinz Värmland zum Polarkreis. Bei hundert Kilometern täglich hätte ich drei Ruhetage. So der Plan. Vor 33 Jahren waren meine damalige Freundin und ich schon einmal auf der Route von Göteborg aus über Mora und Orsa weiter im Landesinneren mit den Fahrrädern zum Polarkreis gefahren. Diesmal geht es weiter östlich über Sundsvall. Weil ich allerdings anstelle der geplanten hundert Kilometer täglich im Schnitt nur 84 schaffe, streiche ich die Ruhetage.

Am ersten Morgen nach meiner Ankunft baue ich mein Zelt in einer merkwürdigen Stimmung ab. Nachdem am Abend zuvor noch ein Schwarm Vögel in den Baumkronen krähte, herrscht nun absolute Stille. Die Sonne scheint matt durch den Nebel. In den folgenden Tagen fegt Sturm Hans über das Land und bringt starke Regenfälle mit.

Zunächst geht es auf dem Klarälven–Radweg flussaufwärts sechzig Kilometer immer geradeaus. Abends regnet und in der Nacht gewittert es. In Uddeholm beziehe ich ein Apartment in antikem englischem Stil im Hotel Värmland. Am nächsten Tag ist es bewölkt, aber weitgehend trocken.

Im Dauerregen fahre ich tagsüber durch die hügelige Landschaft Dalarnas. Wegen der starken Regenfälle fließen die Flüsse und Bäche schneller. Am Abend des folgenden Tages erreiche ich die Provinz Gävleborg und zelte, nachdem ich hinter Svartnäs von der Straße abgebogen und zehn Kilometer einem Waldweg gefolgt bin, in einem Tal an einem einsamen See.

Tags darauf fahre ich im Regen durch die hügelige, raue und dünn besiedelte Region des Dreiländerecks der historischen Provinzen Dalarna, Gästrikland und Hälsingland. Durchnässt erreiche ich nach zwanzig Kilometern Gruvberget und hoffe, dort Wasser zu bekommen. Die Frau, die mit ihrem Kollegen im schwarzen Regenmantel auf der Straße patrouilliert, sagt mir allerdings, dies sei das Gefängnis. So fahre ich weitere vierzig Kilometer durch den kalten Regen.

(c) valentino 2023

Fortsetzung folgt.

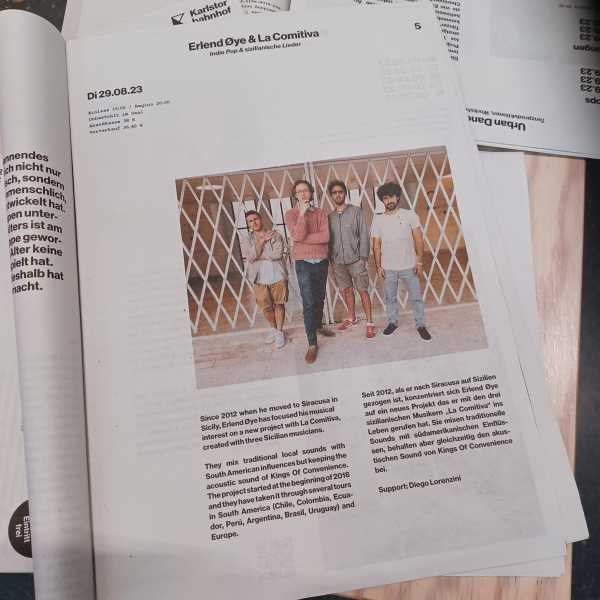

Wundervolles Konzert von Erlend Øye & La Comitiva am vergangenen Dienstag. Habe jedes einzelne Lied genossen. Ganz neue Lieder, die Erlend Øye mit seiner sizilianischen Comitiva aufgesetzt hat, dabei klingt immer noch der angenehme Sound von Kings of Convenience durch. Super schön. Erstes Konzert, das ich im neuen Karlstorbahnhof in der Südstadt besucht habe. Location ist echt gut gelungen.

valentino

Ein Geräusch weckte mich. Ich lag auf der Seite. Die Bettdecke reichte bis zur Schulter. Mittags ging ich hinunter in die Küche des Rome’s. Juan bereitete gerade Salat zu. Als er mich sah, richtete er sich auf und grüßte mich. Ich fragte, ob er sich die Stiefel gekauft habe. Daraufhin erzählte er von seiner ersten Begegnung mit Helena. Sie habe auf dem Bordstein am Straßenrand gekauert. Der riesige Vollmond schien hellgelb am tief dunkelblauen wolkenlosen Himmel über dem Schuhgeschäft in der Coahuila. Ich fragte ihn schmunzelnd, ob er abergläubisch sei.

»Was macht die Neun?«, wechselte er das Thema, woraufhin ich wissen wollte, ob er kein Zimmer mit gerader Nummer habe.

»Menschenskind!«, schrie er leicht errötet, »Francis, du Pfeife, wenn du mich verarschen willst, gehste besser wieder Spülen.«

Dann befahl er dem Kellner des Rome’s, der gerade mit Helena Geschirr spülte, er solle ihm Kaffee bringen.

»José«, wandte er sich wieder mir zu, »spült die Stunde doppelt so viel Geschirr wie du. An dem kannste dirn Beispiel nehmen.«

»Du könntest auch mal mit anpacken!«, rief ihm José aus der Küche zu, woraufhin Juan erwiderte, er habe heute schon zwei Tassen gespült.

Zurück im Zimmer öffnete ich das Fenster. Mein Reisepass lag auf dem Nachttisch. Ich hob ihn auf und bemerkte in der Mitte einen Knick. Dann schlug ich ihn auf. Das Einreisepapier fehlte. Ich erinnerte mich daran, wie gestern der Mann mit der Sonnenbrille das Papier zerrissen hatte. Ich schloss das Fenster wieder und fragte mich, wie ich nun über die Grenze nach Portland zu Cecilia gelangen sollte.

Dabei fiel mir wieder der Fleck auf. Ich stellte den Stuhl in die Zimmerecke. Als ich auf die Sitzfläche des Stuhls steigen wollte, um mir den Wasserfleck genauer anzusehen, klopfte es an der Tür. José stand im Flur. Er fragte mich, ob ich ihn ins Rome’s begleiten wolle. Im Restaurant setzten wir uns an einen Tisch. Ich erzählte José vom Verlust des Papiers, woraufhin er vorschlug, einen Termin bei der Behörde zu machen, um für mich ein Ersatzpapier zu beantragen.

(c) valentino 2023

valentino

Im Rome’s setzte ich mich an einen Tisch. Aus der Küche hörte ich die Stimmen von Juan und José. Dann trat José an meinen Tisch und nahm die Bestellung auf. Er fragte mich, was mit meiner Unterlippe passiert sei. Ich tastete die Stelle mit der Zunge ab und schmeckte Blut. Offenbar hatte ich mich auf die Lippe gebissen. Ich sagte, das müsse passiert sein, als ich auf dem Weg hierher gefallen bin.

Als José wieder in die Küche gegangen war, tupfte ich die Lippe mit der Serviette ab. Blut klebte an ihr. Ich wollte die Wunde im Spiegel ansehen. Auf dem Weg zur Toilette fiel mir unter den zahlreichen Stadtansichten ein Bild an der Wand auf, auf dem eine Basilika mit Glockenturm zu sehen war. Damals wusste ich noch nicht, dass es die Basilika am Tiber in Rom war, die Narcisa und ich eines Tages besuchen würden.

Ich drehte den Wasserhahn auf, beugte mich über das Waschbecken und wusch mir das Blut vom Mund. Zum Glück, dachte ich, ist nichts weiter passiert. Die Begegnung mit dem Mann auf der Straße hätte schlimmer ausgehen können. Allerdings hatte ich das Papier verloren. Deshalb, dachte ich, müsse ich bis auf weiteres im Montebello bleiben, als José gerade das Essen brachte.

(c) valentino 2023

valentino

Im Montebello bekam ich wieder Zimmer neun. Ich legte mich erschöpft aufs Bett. Der Wasserfleck an der Zimmerdecke war tellergroß. Am Abend würde ich im Rome’s essen. Ich schlief mit der Aussicht ein, morgen die Grenze zu überschreiten und in L. A. in den Bus Richtung Portland zu steigen, um dort Cecilia zu treffen.

Als ich abends aus dem Hotel auf die Straße trat, um die paar Schritte ins Rome’s zu gehen, hielt ein Fahrzeug auf der Ecke. Die Tür öffnete sich und ein mittelgroßer kräftiger Mann mit Jacke und Sonnenbrille sprang heraus. Er packte mich am Arm, bog ihn mir hinter den Rücken und warf mich mit dem Kinn gegen den Bordstein.

»Zeig mir deine Papiere!«, schrie der Mann, woraufhin ich ihn bat, mich loszulassen. Er lockerte den Griff. Ich zog meinen Reisepass aus der Hosentasche und reichte ihn ihm. Er schlug ihn auf und zog das gefaltete Einreisepapier heraus. Als er sich weigerte, mir das Papier zurückzugeben, griff ich danach. Er zog die Hand reflexartig zurück.

»Warum hast du keinen Respekt vor der Justiz?«, schrie er, knickte den Pass und zerriss das Einreisepapier in Schnipsel.

(c) valentino 2023

valentino

Abends kochte ich Kaffee. Das Apartment war klein, aber komfortabel. Ich dachte an meinen Traum von letzter Nacht. Schon verblasste die Erinnerung wieder. Ich nahm einen Schluck Kaffee. Im Traum hörte ich ein Klopfen. Ich stand auf und ging zur Tür. Durch die Butzenscheibe sah ich die Kontur einer Person, konnte aber nicht erkennen, wer es war. Langsam drehte ich den Türknauf. Die Tür öffnete sich und Juan betrat das Zimmer.

Dann wachte ich auf. Neben mir auf dem Tisch stand die leere Kaffeetasse. Vor Müdigkeit war ich auf dem Stuhl eingeschlafen. Ich ging ins Badezimmer und putzte Zähne. Dann fiel ich ins Bett und schlief ein. Ich träumte, der Beamte blätterte in meinem Pass und sagte, ich sähe anders aus als auf dem Foto. Daraufhin schickte er mich in eine separate Reihe von Wartenden.

Cecilia würde rennen. Plötzlich spürte sie einen dumpfen Schlag gegen ihr Schienbein. Sie fiele bäuchlings in den Staub. Jemand hätte ihr ein Bein gestellt. Sie rappelte sich wieder auf und rannte weiter. Sie kletterte gerade über die Mauer, als ich aufwachte. Ich dachte, ich befände mich irgendwo zwischen einer längst vergessenen Vergangenheit und einer fernen Zukunft.

(c) valentino 2023

Ausgewählt von belmonte.

Habe mal GPT-4 ausprobiert mit folgendem Prompt:

Fasse das Märchen von Hänsel und Gretel zusammen und beginne jedes nächste Wort mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet, beginne mit A.

Anmutig bewanderten charmante Dörfler eine faszinierende Gegend, hoffend interessante Juwelen kriegen. Leider merkten neugierige, optimistische Paten, qualvolle Regungen spürten. Tief unterm versteckten Wald, xenophobe, yetiartige Zauberin, aggressiv bedrohlich. Courageöse Doppelgänger entschlossen forschend, geschickt herausfordernde Intervention. Jäh kreierte List, motivierte Nachtigall, optimistisch piepsend querflog. Rettung schließlich triumphierte. Unversehrt verließen wagemutige, xylophonspielende, yodelnde Zöglinge, abschließend befreit, champagnerselig dauerhaft eins. Froh glücklich heimkehrend, intensiv jubelnd, kamen lebendig nach oben, prosperierend, qualitätsvoll ruhigend sämtliche Tage, unbeschwert verwegen, x-trem zauberhaft.

Hänsel und Gretel und die xenophobe, yetiartige Zauberin im versteckten Wald in Mittelerde, photorealistisch, 22mm (DALL-E)

Ausgewählt von belmonte.

valentino

Die Fußgängerbrücke führte über die Schnellstraße und über den Fluss, in dessen Betonbett nur ein Rinnsal floss. Ich blickte zurück auf den großen Torbogen mit der herabhängenden Uhr. Nach zwei Freeway-Überführungen zeigte eine Leuchtschrift neben dem Fußweg an, man solle seine Papiere bereithalten. Die Embleme an der Wand im Flur des Einwanderungsgebäudes stellten wie auf Dollarnoten einen Adler und eine Pyramide dar.

Zwei Beamte beobachteten, wie ich meinen Rucksack auf ein Laufband legte und über einen Teppich mit Adler-Emblem durch die Sicherheitsschleuse schritt. Am Ende des Korridors verteilte sich die Reihe der Einreisenden auf mehrere Schalter. Ich stellte mich in die rechte Schlange, woraufhin ich zwei Schalter erreichte, von denen kurz darauf einer frei wurde. Der Beamte sah, wie ich meinen Reisepass auf das Pult legte. Er nahm ihn und blätterte darin.

»Du solltest nicht hier sein«, bemerkte der Sheriff auf der anderen Straßenseite neben seinem Streifenwagen. Ich winkte hinüber: »Bin auf dem Weg nach Portland.«

»Wenn du in mein Heimatdorf nach Mississippi kommen würdest«, erwiderte der Sheriff, »würden die Leute dich ziemlich anstarren.«

In einer Hochhausschlucht San Diegos betrat ich über eine Treppe die Bank. Mehrere Schalter befanden sich u-förmig vor den Wänden des Raums. Nachdem ich mit Bargeld wieder hinaus getreten war, machte ich mich auf den Rückweg, um meine Schulden bei Juan zu begleichen. Weil es spät war, nahm ich ein Apartment in der Travelodge. Die Rezeptionistin sagte am Telefon, ein Fremder sei hier.

(c) valentino 2022

valentino

Vor dem Eingang des Pantheons bot mir eine alte Frau Devotionalien an, Bildchen der Märtyrerin Cecilia. Weil sie sich weigerte, ihrem Glauben abzuschwören, so erzählte die Händlerin, habe man Cecilia zum Tod durch Ersticken mit heißen Dämpfen verurteilt. Nachdem sie einen Tag und eine Nacht dieses Martyrium überlebt habe, habe das Gesetz für sie die Strafe der Flucht vorgesehen.

Die Verurteilte habe vor dem Wurf eines Speers, um sich selbst zu retten, in kurzer Zeit ein Stück rennen und über eine Mauer klettern sollen, was ihr trotz der knapp bemessenen Zeit um ein Haar geglückt sei. Doch anstatt sie frei zu lassen, habe man sie wieder gefangen und der Henker habe versucht, sie zu enthaupten, was nach drei Schlägen nicht gelungen sei. Am Hals verletzt habe Cecilia noch einen weiteren Tag und eine weitere Nacht gelebt und sei nach ihrem Tod im Pantheon beigesetzt worden.

Es liegt die Vermutung nahe, Cecilia könne Wunder vollbringen, weshalb diejenigen, die an die Legende glauben, zum Pantheon pilgern. Nachdem mir die alte Frau ein Bildchen und eine Kerze verkauft und ich das Pantheon betreten hatte, stellte ich das Bildchen auf Cecilias Grabstein, platzierte die Kerze davor und zündete sie an.

(c) valentino 2022

valentino

Ich wachte leicht benommen auf. Im ersten Moment wusste ich nicht, wo ich war. Die kühle Brise des Ventilators streifte mein Gesicht. In einer Ecke an der Zimmerdecke bemerkte ich einen handtellergroßen dunklen Fleck. Ich setzte mich auf die Bettkante. Nach einer Weile stand ich auf und öffnete das Fenster zum Hof. Draußen stand die Luft.

Auf dem Weg zur Dusche durchquerte ich den Flur. Auf den Türen standen Nummern in abgeblätterter Farbe. Eine Glühbirne flackerte in kaltem Licht in ihrer Fassung an der Decke. Durchs offene Fenster am Ende des Flurs drang Lärm von der Straße herein. Nachdem ich meine Sachen gepackt hatte, stieg ich die Treppe hinab ins Foyer. Juan, der Hotelier, begrüßte mich an der Rezeption. Ich fragte ihn, ob er mir für meine Rückkehr ein Zimmer reservieren könne.

»Kannst die Neun behalten«, erklärte er, woraufhin ich ihn fragte: »Wie viel schulde ich dir?«

Er schlug ein speckiges Notizbuch auf und blätterte darin herum.

»Acht Dollar und neunzig Cents«, las er, »für die Gamba-Pizza, fünf achtzig fürs Frühstück, sechzehn fürs Einzelzimmer. Macht alles in allem dreißig Dollar und siebzig Cents.«

»Und was ist mit meinem Küchendienst?«

»Verdammt! Abzüglich Lohn für vier Stunden.«

»Viereinhalb«, korrigierte ich ihn.

»Meinetwegen«, stimmte er trocken zu. Er kritzelte mit dem Bleistift im Notizbuch: »Bleiben acht Dollar und zwanzig Cents.«

»Wenn du bezahlt hast«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu, »kriegst du deine Armbanduhr wieder.«

Er wolle sich nämlich neue Stiefel kaufen, erklärte er, deswegen habe er sich gestern im Schuhgeschäft ein schönes Paar ausgesucht.

(c) valentino 2022

Ich habe die von Stable Diffusion (über Hugging Face) frei verfügbare KI-Bildgenerierung mal mit den beiden Eingangsversen meiner „Geheimschrift des Iohanan vom Aufstieg aus dem dunkelen Reich ins Licht“ gefüttert. Das Ergebnis finde ich erstaunlich und überraschend zugleich.

valentino

Im Traum spazierte ich über die Coahuila. Ich blieb stehen. Ich träumte, dort auf der Straße das Mädchen gesehen zu haben, von dem ich rückblickend glaube, es könnte dasselbe Mädchen sein, dem ich später im Rome’s begegnet bin und über das ich erfuhr, es hieße Helena. Es könnte ihr aber auch zum Verwechseln ähnlich gesehen haben. Sie lief ein bisschen zu weit weg, um sicher zu sein.

Als ich aufwachte, war es noch tiefe Nacht. Prompt schlief ich wieder ein. Kurz darauf weckte mich ein Geräusch. Ich wollte aufstehen und nachsehen, doch mir fielen die Augen zu. Im Halbschlaf bevor ich wieder eingeschlafen war dachte ich, Juan habe den Tisch verrückt. Ich träumte, Juan säße mir gegenüber und mischte Karten. Er legte die Karten mit der Vorderseite nach oben auf den Tisch.

Cecilia hätte einen Teelöffel gefunden und würde mit der Löffelschale den Putz von der spröden Mauer kratzen. Während sie sich mit der einen Hand abstützte, umklammerte ihre andere Hand den Griff. Mit dem Handrücken wischte sie sich den Schweiß von der Stirn. Mörtel bröckelte auf den Boden.

(c) valentino 2022

Heidelberg, den 10. Juli 2022

Betreff: Heidelberger Literaturtage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

lieber Herr Professor Dr. Würzner,

mit diesem Schreiben möchten wir unsere Sorge um das zukünftige Schicksal der Heidelberger Literaturtage zum Ausdruck bringen. Da die Zeit drängt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dieses Schreiben zugleich der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die jetzt gewählte Lösung, die Organisation des Festivals über eine Stabsstelle abzuwickeln, die direkt beim Kulturbürgermeister angesiedelt ist, birgt zwei Gefahren.

Die jetzt gewählte Lösung, die Organisation des Festivals über eine Stabsstelle abzuwickeln, die direkt beim Kulturbürgermeister angesiedelt ist, birgt zwei Gefahren.

Zweitens ist ein haushaltsrechtlicher Interessenskonflikt vorgezeichnet, der juristisch problematisch ist. Kultur- und Literaturpolitik einer Stadt reagiert auf Ideen und fördert Initiativen, die aus der Bürgerschaft einer Stadt an sie herangetragen wird. Anträge auf Zuschüsse konkurrieren miteinander um öffentliche Förderung. Diese Konkurrenz kann fair und sachbezogen nur dann entschieden werden, wenn nicht eine wichtige Exekutivstelle der Stadt selbst Wettbewerber ist. Andernfalls resultiert eine Wettbewerbsverzerrung. Im schlimmsten Fall würde die eine Hand der Exekutive den Budgetantrag ausfertigen und die andere die Bewilligung unterzeichnen. Die Akzeptanz der jetzt ins Auge gefassten Struktur in der vielfältigen Literaturszene Heidelbergs ist gering, ihre Legitimation fragwürdig.

Um aus der verfahrenen Situation herauszukommen, schlagen wir vor, die vorhandenen und in die aktuelle Entscheidungsfindung bislang nicht einbezogenen Gremien der ‚Arbeitsgemeinschaft Neukonzeption Heidelberger Literaturtage‘ und des ‚Künstlerischen Beirats‘ mit der Gründung eines Trägervereins zu beauftragen. Die Ausschaltung der Arbeitsgemeinschaft und des Beirats muss im Sinne einer möglichst breiten Akzeptanz der zu treffenden Entscheidung beendet werden.

Der zu gründende Trägerverein sollte die Stelle einer Intendanz für die Heidelberger Literaturtage öffentlich ausschreiben und nach sachbezogener, ausführlicher Diskussion unter den Bedingungen größtmöglicher Durchsichtigkeit besetzen. Dem jetzt entstandenen Eindruck eines exekutiven Übergriffs wird so wirksam gegengesteuert. Begrüßenswert wäre es, leitete der Kulturbürgermeister oder das Kulturamt die Organisation dieses Findungsprozesses ein. Dieser Prozess sollte autonom, strikt fachlich und ohne politische Einflussnahme vonstatten gehen. Die Literaturtage wären damit auf Dauer besser in der literarischen Szene verankert und die vorgezeichneten Interessenkonflikte behoben.

Wir bitten Sie mit Nachdruck, die aktuelle Position der Stadtverwaltung in dieser Angelegenheit noch einmal zu überdenken. Für Gespräche stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jakob Burgi, Patrizia Hinz & Celina Klein · Mitglieder des Ping Literaturkollektivs

Dr. Lothar Seidler & Veronika Haas · Literaturherbst Heidelberg

Bettina Heuer · Buchhandlung WortReich

Regina Keil-Sagawe & Helga Pfetsch · Sprecherinnen der Heidelberger Übersetzerinnen und Übersetzer

Ulrike Kemna · Mitglied des Künstlerischen Beirats „Literaturtage Heidelberg“

Prof. Dr. Roland Reuß · Literaturwissenschaftler, Autor

Henning Schönenberger (belmonte) · Co-Sprecher der Heidelberger Autorinnen und Autoren

Regina Wehrle · Mattes Verlag

Christian Weiß · Verleger